博多献上PORTER限定追加発注 特集記事~後篇(3/3)

前へ | 次へ

献上PORTERは、博多織の純正進化の一つのカタチだ。

献上PORTERは、博多織の純正進化の一つのカタチだ。といっても、過言ではないだろう。

伝統を自分の暮らしに取り入れるには通常、知識的にも金銭的にもかなりの“勉強”が必要だ。

献上PORTERは、最初の一歩を踏み出すハードルを押し下げてみせた。もちろん、伝統の奥深さや重みは変わらないが、その間口をググッと広げることは可能だ、と証明できた。

この企画を通じて、博多献上に興味を持った方は、ぜひ折りをみて、博多織の反物や帯を手に取って感じてほしい。

「博多献上館 にしむら」など、展示場に足を運んでほしい。

博多織の伝統の、小さな一端を担うのは、そんなところから、誰にだってできることなのだから。

博多織

博多商人の満田弥三右衛門が、1241年(鎌倉時代)に宋から帰国した際に持ち帰った唐織の技術を発祥とする。「広東織」と称した。密教の法具である独鈷と華皿の図案化は、僧弁円のアドバイスだとされている。

16世紀に、弥三右衛門の子孫である満田彦三郎が明に渡って、再度織物技法を研究。

この後、技術革新され現代の博多織の特徴が整っていく。

江戸時代は、筑前藩主黒田家が幕府へ、博多織の反物と帯が献上される。

また市川団十郎などの人気歌舞伎役者が博多織を舞台衣装に取り入れるなど、人気は広く全国に広がった。

今日でも梨園での博多織愛用者は多い。

16世紀に、弥三右衛門の子孫である満田彦三郎が明に渡って、再度織物技法を研究。

この後、技術革新され現代の博多織の特徴が整っていく。

江戸時代は、筑前藩主黒田家が幕府へ、博多織の反物と帯が献上される。

また市川団十郎などの人気歌舞伎役者が博多織を舞台衣装に取り入れるなど、人気は広く全国に広がった。

今日でも梨園での博多織愛用者は多い。

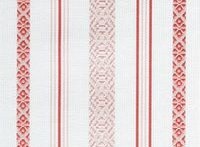

博多五色献上(はかたごしきけんじょう)

「五色献上」は、江戸時代、筑前黒田藩主が徳川幕府に献上していたもの。

「五色献上」は、江戸時代、筑前黒田藩主が徳川幕府に献上していたもの。日本の五色 は古代中国(隋)の思想で、森羅万象、宇宙のあらゆる現象の基となる「木・火・土・金・水」の五つとする五行説と色を結びつけた思想をもとにしている。

この五色は、儒教の五常(五つの道徳)に対応され、徳-紫、仁-青、礼-赤、信-黄、智-紺をそれぞれ象徴する。

西村織物株式会社

文久元年(1861)、初代西村儀平により創業。明治・大正・昭和と博多織屋を継承。

文久元年(1861)、初代西村儀平により創業。明治・大正・昭和と博多織屋を継承。相撲界とのつながりが強く、力士の「化粧回し」「帯」などを製作。昭和20年(1945)6月の福岡大空襲で自宅・織工場をすべて焼失。

戦後、四代目西村政太郎が再開し、リボン織機を帯地用に改良するなどの技術で博多織の発展に寄与した。

昭和42年(1967)に筑紫野市へと本社工場を移転。確かなモノづくりのメーカーとしてファンも多く、博多織をひっぱるリーディングカンパニーの一つである。

博多織献上館

西村織物株式会社の敷地内に、2007年7月にオープン。博多織の「知る・見る・着る」を体感できる。貴重な歴史資料の展示のほか、帯や着物、和雑貨、紫野工房で作られた草木染めの洋服も展示販売している。

西村織物株式会社の敷地内に、2007年7月にオープン。博多織の「知る・見る・着る」を体感できる。貴重な歴史資料の展示のほか、帯や着物、和雑貨、紫野工房で作られた草木染めの洋服も展示販売している。住所 福岡県筑紫野市紫7-3-5

電話 092-922-7128

開館時間 10:00~17:00

閉館日 日・祝日

入館料 無料

ホームページ http://www.oriya-nishimura.co.jp/

西村織物の連絡先住所も同上。

前へ | 次へ

新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策が各地で実施されています。イベント・店舗の運営状況は公式サイト等でご確認ください。